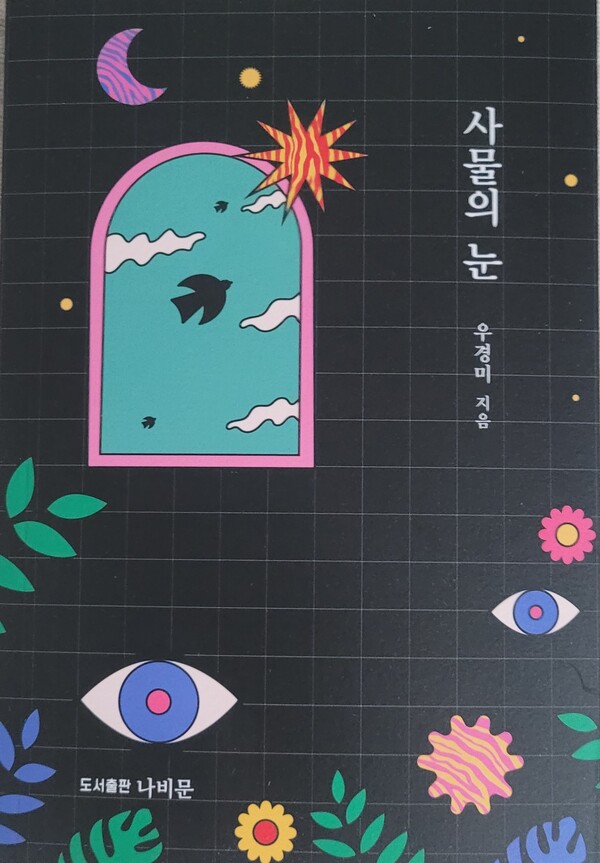

[이코리아]소설가 우경미가 장편소설 ‘사물의 눈’(도서출판 나비문)을 펴냈다. 계간지 ‘작가세계’로 등단한 이후 2011년 단편집 ‘나비들의 시간’을 발표한 이후 선보이는 첫 장편소설이다.

이 소설은 고문경관으로 낙인 찍혀서 이국땅으로 도피중인 ‘그’가 사사를 이끈다. 조직의 명령으로 이국의 도시에 숨어 지내고 있는 그는 호수 산책길에서 관광객을 상대로 사진을 찍어주고 푼돈을 받는 주정뱅이 영감을 알게 된다. 영감을 통해 동족이자 이 도시에 은둔해 있는 또 한 명의 미스터리한 젊은 여자를 만나게 된다.

그가 영감과 여자를 알게 되는 소설 속의 주요 공간인 ‘호수’는 어디에나 있는 곳 같으면서도 어디에도 없는 장소처럼 흥미롭게 서술되고 있다. 모자 모양의 호수가 있는 작은 소도시를 배경으로 2차 세계대전의 희생자인 주정뱅이 영감과 일본군 위안부였던 김달이, 나치 피해자 애나 할머니가 주요 인물로 등장하지만 그렇다고 소설은 과거사에 머물지 않는다.

끝까지 이름이 밝혀지지 않는 두 사람, 신화 속 인물의 이름을 별칭으로 가지고 있는 ‘그’와 ‘여자’로 인해 지난 역사의 비극을 현재 진행형으로 바꾸어놓으며 당대를 살아가는 우리가 무엇을 할 수 있는가 하는 질문을 던진다.

김달이 할머니가 묻힌 묘역과 나치가 동네 사람들을 가두고 고문하던 성당 동굴, 관을 파는 장의 가게와 같은 흥미로운 에피소드에는 작가 우경미의 유럽 생활 경험이 생생하게 녹아 있어 소설 읽는 재미를 더해 준다. 여기에 상처받은 인물들이 토해놓는 묵직한 대사도 울림을 준다. ‘물고기를 잡지도, 먹지도 않는’ 호수는 어둠과 죄의식을 상징하며 서사가 진행되면서 하나둘 드러나는 자신의 악행을 확인하고 괴로워하는 그는 결국 감당해야 할 반성과 사죄의 시간을 갖는다.

소설의 제목인 ‘사물의 눈’은 시국사건에 연루된 뒤 고문을 당하고 실종 처리된 시인의 시에서 암시적으로 드러나며 그 의미가 한국에만 머무는 것이 아니라는 사실을 확신시켜 준다.

책 속 작가의 말 중에서 우 작가는 “현실의 벽에 부딪힐 때마다 마지막 선택의 순간이 자신의 결정이었다고 자위하는 현대인들은 차라리 행복한 사람일 것이다. 그러나 이 소설은 그렇지 못한 시대를 살다 간 사람들의 이야기”라면서 “역사의 수레바퀴에 깔려 죽어간 사람들을 우리는 시대의 피해자라고 치부했다. 그들의 서사를 쓰고 지우고 보충하는 것을 반복하는 동안 나 역시 고통스러웠다. 고통이 고통으로 끝난다는 사실에 힘들었던 것 같다”고 말했다.

문화평론가이자 시인인 오광수는 해설을 통해 “경장편 분량의 이 소설은 결코 가볍지 않은 소재로 당대를 살아가는 우리들에게 무거운 질문을 던진다”면서 “이국땅에서 떠돌다가 생을 마친 일본군 위안부를 통해 우리의 불행했던 현대사를 반추시키고, 그 고통이 여전히 현재진행형임을 환기시켜 준다”고 평했다.

한편 작가 우경미는 중앙대학교 문예창작학과를 졸업하고, 미국과 영국에서 거주하다가 귀국해 문학 지망생들을 지도하고 있다.